Nach sechs Jahren Umbau wurde die Berliner Sankt Hedwigs-Kathedrale am gestrigen Sonntag wiedereröffnet. Ein Blick auf die Geschichte und die radikalen Veränderungen, die gegen massive Widerstände durchgefochten wurden.

Von Nikolaus Bernau

In der katholischen Kirche haben Priester das letzte Wort bei der Gestaltung von Kirchenräumen. Sie können, wenn auch noch das Kirchen-Privileg der Denkmalpflege genutzt wird – wonach alle anerkannten Glaubensgemeinschaften das Recht haben, ihre Räume entsprechend den eigenen liturgischen Anforderungen zu gestalten – selbst radikalste Umgestaltungen gegen die Gemeinde, die Fachwelt und die Denkmalpflege durchsetzen. Das muss man sich angesichts der neuen Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin unbedingt in Erinnerung rufen.

Bei diesem von Sichau & Walter aus Fulda und dem Wiener Künstler Leo Zogmayer entworfenen Projekt – hervorgegangen aus einem Wettbewerb von 2014 – von einem Neubau zu sprechen, macht Sinn. Denn außer dem Mauerkranz und der Außenschale der Kuppel ist praktisch nichts von dem Bau geblieben, der 1952 bis 1963 nach Plänen von Hans Schwippert entstand.

Ein Bau gegen den Allmachtsanspruch der SED

Zur Erinnerung: 1747 ließ Friedrich II. die erste katholische Kirche in Berlin seit der Reformation bauen, um den katholischen Adel des ruchlos eroberten Schlesien zu befrieden. Hochsymbolisch nahm sie die auf einer Kugel beruhende Proportion des römischen Pantheons auf, des antiken Tempels für alle Götter. Die oft umgebaute Kirche wurde am 1. März 1943 von Bomben bis auf die Außenmauern zerstört. 1952 begann der Wiederaufbau nach Plänen Schwipperts, der kurz zuvor in Bonn das „Bundeshaus“ für den (west-)deutschen Bundestag entworfen hatte. Der seit 1951 amtierende Bischof Wilhelm Weskamm setzte mit der Wahl gerade dieses Architekten ein nationales Zeichen, das sich gegen den Allmachtanspruch der SED wandte.

1963 wurde der neue Innenraum übergeben, mit für den liberalen rheinischen Reform-Katholizismus der Zeit charakteristisch kraftvollem Blau und Grünblau, schimmernden Wanddekors, Marmorboden und golden strahlenden Ausstattungen. Beteiligt waren herausragende Kirchenkünstler*innen der alten Bundesrepublik und der DDR wie Schwerdt und Förster, Kurt Schwippert, Anton Wendling, Margaretha Reichardt, Josef Hegenbarth und Achim Kühn. Aus Bonn kam in den 1970ern die postmodern dekorative Orgel. Das Kreuz auf der Kuppel entwarf der wohl bedeutendste Metallbildhauer der DDR, Fritz Kühn. Eine breit ausschwingende Öffnung prägte den Raum, die Oberkirche und Unterkirche miteinander verband, in der den katholischen Märtyrern in der Nazizeit gedacht wurde. Es war das in jeder Hinsicht wichtigste Kunst-Denkmal eines widerständigen, selbstbewussten Katholizismus nicht „im Sozialismus“, sondern neben und sogar gegen den Sozialismus.

Weiß in Weiß

Nichts davon ist geblieben. Beherrscht wird der Raum nun von Weißtönen, die selbst das Silber der vollkommen neu gestalteten Orgel und das mattbläulich durch die neuen Fenster einfallende Licht überstrahlt. Punkte im Glas sollen angeblich den Himmel Berlins im Jahr Null der christlichen Zeitrechnung zeigen. Nach welchem Kalender berechnet, dem julianischen oder dem gregorianischen, kann man nicht sagen. Diese blanke Esoterik hat so wie das fehlende Altarkreuz durchaus Seltenheitswert in einer Kathedrale. Aus den freundlich gerundeten, konischen Säulen des Nachkriegswiederaufbaus wurden abstrakt-straffe weiße Rundpfeiler, der schimmernde Marmorboden wich einheitlich matten Kalksteinplatten. Nur zwei spätgotische Skulpturen – ein Heiliger Petrus und eine feine Marienstatue – sowie das von Förster und Fritz Schwerdt aus Aachen 1963 geschaffene goldene Tabernakel sind winzige Farbtupfer.

Umstrittener Umbau

Ein zentrales Element des Entwurfs von Sichau & Walter war, dass die Kirche wieder den um eine abstrakt-ideale Kugel herum gebauten Raum erhält. Weiterhin soll die strikt im Kreis angeordnete Ausrichtung die Gemeinde als um den Altar versammelte Gemeinschaft zeigen, aus der heraus die Priester agieren. Deswegen wurde auch die Bodenöffnung Schwipperts geschlossen. Auch gibt es keine Stufen hoch zum halbrunden Altar. Die Sichtlinien sind dadurch nicht besonders gut, aber es geht um das Symbol: Alle sollen eins sein im Gottesdienst – auch wenn die Priester weiter nur unverheiratete Männer sein dürfen, Frauen und Verheiratete weiter ausgeschlossen sind vom Altardienst. Darauf bestehen gerade konservative Geistliche wie Kardinal Woelki, der dieses angeblich egalitäre Projekt 2013 angestoßen hat.

Das Projekt wurde gegen massive Widerstände durchgefochten. Sämtliche Denkmalpflege-Gremien in Berlin, Architektur- und Kirchenhistoriker*innen wandten sich dagegen, Gottesdienstfachleute zeigten, dass der Raum Schwipperts bereits den Gestaltungsanforderungen des Vatikanums entsprach, Hans Joachim Meyer, Ex-Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, protestierte vehement, in der Gemeinde entstand eine regelrechte Widerstandsbewegung, die forderte, diesen für die DDR-Geschichte des Katholizismus so zentralen Raum zu erhalten. Dennoch wagte Kultursenator Klaus Lederer nicht den Prozess gegen ein Erzbistum, das von Beginn der Planungen an keinerlei Kompromisse suchte. Es ist eine der größten Niederlagen der Berliner Denkmalpflegegeschichte.

Bescheidenheit für 44 Millionen Euro

Und je mehr man sich nun mit diesem neuen Raum beschäftigt, desto widersprüchlicher wird er. Die kargen Formen behaupten Bescheidenheit – aber das Ganze hat 44 Millionen Euro gekostet, eine schlichte Sanierung von Schwipperts zweifellos bau- und infrastrukturtechnisch sehr in die Jahre gekommenem Gesamtkunstwerk wäre wohl für die Hälfte zu haben gewesen. Dass der Bund sich mit 12 Millionen und das Land Berlin mit acht Millionen an dieser Zerstörung eines nationalen Denkmals beteiligt haben, ist eine ganz eigene Sache. Es wird viel vom Gefühl und von der intimen Andacht gesprochen – aber sogar die niedliche Neapolitanische Krippe wurde ein Opfer des neomodernistischen Gestaltungswahns. In ihrer grau hinterfassten Vitrine sieht sie jetzt aus wie ein Ballettmodell eines Operngestalters. Selbstverständlich verschwand auch die geliebte Kopie der Pieta Michelangelos im Depot, so wie überhaupt alles nach 1963 entstandene Kirchengut bis auf das goldene Tabernakel.

Sicher, Schwipperts Raumgestaltung hatte immer auch Kritiker. Vor allem die überbreite schlüsselförmige Bodenöffnung sorgte für Ärger: Organisten und Chor mussten in ein dunkles Loch hineinsingen, die Zelebranten am Altar waren oft kaum zu verstehen, die Gemeinde wurde durch sie getrennt. Aber all dies wäre zu verändern gewesen, wenn das Erzbistum gewollt hätte. Wie gut Schwipperts Raum auch ohne Bodenöffnung wirkte, zeigte sich während der Bauarbeiten. Aber schon die Wettbewerbsausschreibung signalisierte 2013 eindeutig: Es sollte eine neue „Hauptstadt-Kathedrale“ entstehen.

Ästhetik statt Auseinandersetzung

Wir stehen hier also nicht vor der Folge des immer weiter ausgedehnten deutschen Urheberrechts, das aus dem Kunstbereich in die Architektur hinübergewachsen ist und einen Umbau oft unmöglich zu machen scheint, die Zerstörung aber erlaubt. Es ging von vornherein darum, einer seit etwa drei Jahrzehnten sehr modischen, sich ganz auf Ästhetizismus verlassenden Auffassung von gebautem Katholizismus Raum zu schaffen. Keine Rolle spielt in ihm das Bewusstsein für die Verstrickung der Menschen und ihrer Kirchen in Schuld, ihr innerer Kampf um Sühne für Missbrauch, Kolonialismus, Ausbeutung.

Es ist eben keine Notwendigkeit, sondern Konzept, dass das Grab des wichtigsten Glaubenszeugen des Berliner Katholizismus, des Priesters und Seligen Bernhard Lichtenberg jetzt regelrecht vom Kirchenraum ausgeschlossen wurde: Während in historischen Krypten oder in Schwipperts Gestaltung die direkte Verbindung zwischen Gemeinde und Erinnerung in der Krypta zentral war, muss man hier erst wieder in die Vorhalle, hinunter durch einen schwarz gestrichenen Treppenabgang (die Assoziation zu einem Hölleneingang kommt sofort auf) und die überaus düster gestaltete Taufkapelle im runden Sockelgeschoss gehen, um zu der Grabkapelle zu gehen. Die Freude, die Hoffnung des Glaubens – hier ist nicht eine Spur davon zu erleben, nur das Drückende, Lastende.

Die neue St. Hedwigs-Kathedrale ist ein absoluter und sich ganz und gar der Kraft abstrakter Ästhetik unterwerfender Raum geworden. Insofern haben das Erzbistum und seine Künstler*innen Erfolg gehabt. Man kann ihnen gratulieren. Dennoch ist es durch das Verwerfen von Geschichte, Zeit und Emotionalität auch ein ziemlich unkatholischer Raum geworden.

Fotos: Roland Halbe, Jörg Farys, Walter Wetzler, Sebastian Hänel

Zum Thema:

Neben der Sankt Hedwigs-Kathedrale wird das Bernhard-Lichtenberg-Haus nach Plänen von Max Dudler saniert und teilweise neu gebaut. Das Projekt soll Ende 2025 fertiggestellt werden. Zusammen mit der Sankt Hedwigs-Kathedrale trägt die Einrichtung den Namen Sankt Hedwig Mitte.

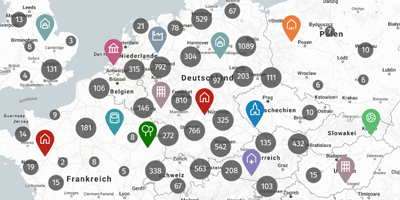

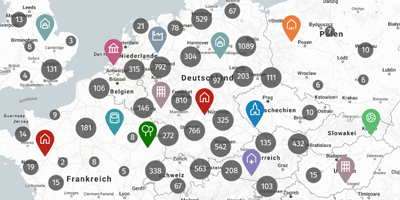

Dieses Objekt & Umgebung auf BauNetz-Maps anzeigen:

...geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern ausschließlich die ihrer jeweiligen Verfasserinnen und Verfasser.

4

Maarten Heckmann | 25.11.2024 16:40 UhrNix für die Sinne

Tja, wenn das einzig wirkliche Argument für den Katholizismus – irgendwie sinnlicher – auf solch banale Weise entkräftet wird, dann kann man sich den ganzen Verein endgültig sparen. In ästhetischer Hinsich muss ich darüber hinaus an die Badewanne von Tebartz-van Elst denken.

Was mich ernsthaft interessieren würde: Gehen die Verantwortklichen nun wirklich in diesen Kirchenraum und denken sich: ergreifend, wirklich toll, was wir hier geschaffen haben? Kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen.