Von Katrin Groth

1.356 Stühle wurden montiert, 560 historische und 1.400 neue Lampen angeschraubt, 130.000 Meter Starkstromkabel verlegt, 4000 Kubikmeter Umzugsgut in 400 LKW-Fahrten aus der provisorischen Spielstätte im Schillertheater ins frisch sanierte Haus gebracht. Für die Staatsoper Berlin beginnt eine neue Ära. Zwar hat es doppelt so lange gedauert und war fast doppelt so teuer wie geplant, aber: Die Sanierung der Staatsoper Unter den Linden ist abgeschlossen. Am 3. Oktober öffnet das Haus am Bebelplatz wieder seine Pforten. Im altehrwürdigen Gebäude, nach sieben Jahren Sanierung. Eigentlich sollte das 2010 wegen Sicherheitsmängeln geschlossene Haus schon nach drei Jahren im neuen Glanz erstrahlen, doch dann verzögerte sich alles – kein Einzelfall bei Projekten dieser Größe.

Statt der geplanten 239 Millionen Euro verschlang die Komplettsanierung von Berlins erstem und ältesten Opernhaus satte 400 Millionen Euro. Schuld waren Pannen und Überraschungen wie Firmeninsolvenzen, Schwierigkeiten mit der Bausubstanz und dem Baugrund. Berlins Sumpflandschaft lässt grüßen. Keine leichte Ausgangslage für das Büro HG Merz (Berlin), das 2009 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung den Auftrag zur Generalsanierung erhielt. Unter der Leitung von Joachim Munzig und Lutz Schütter wurde das denkmalgeschützte Ensemble saniert, entkernt, unterhöhlt, aufgepfählt, abgedichtet, akustisch nachgebessert und frisch vergoldet. 2015 war Richtfest.

Die Fassade erscheint jetzt in einem rötlichen Ton, der historische Wurzeln hat. „Hinter einer Lampenfassung an der Nordfassade wurde dieser Farbton entdeckt“, erklärt Projektleiter Lutz Schütter. Ein Glücksfall, schließlich wurde die von 1741 bis 1743 als Königliches Opernhaus von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff erbaute Staatsoper im Laufe ihrer über 250-jährigen Geschichte mehrfach umgebaut. So kam 1926–28 der die Oper überragende Bühnenturm hinzu, während die beiden Weltkriege für erhebliche Zerstörungen sorgten. Ab 1951 schließlich baute Richard Paulick das kriegszerstörte Haus in realsozialistischem Rokoko wieder auf.

Unter dem strengen Auge der Denkmalpflege beseitigten HG Merz auf einer Bruttogeschossfläche von 49.690 Quadratmetern bautechnische Mängel und brachten das veraltete, 1979 unter Denkmalschutz gestellte Ensemble auf ein zeitgemäßes sicherheitstechnisches Niveau. Moderne Bühnentechnik, Sichtverbesserung von den Rängen – bisher galt für rund 300 der 1.300 Plätze im Großen Saal nur eingeschränkte Sicht – und vor allem: eine verbesserte Akustik. Das Raumvolumen im Neobarock-Saal sollte um 50 Prozent wachsen, ohne dabei die Gestalt zu verändern, so die knifflige Vorgabe für die Architekten.

Dafür wurde die Decke, zum zweiten Mal in der Geschichte des Opernhauses, um fünf Meter angehoben. Sie erzeugt nun die gewünschte Raumresonanz mit einer längeren Nachhallzeit von 1,6 statt vorher 1,1 Sekunden. Die so entstandene Lücke zwischen drittem Rang und Decke schließt ein elfenbeinfarbenes, parametrisch entworfenes Rautenmuster, das auf das Gestaltungsrepertoire von Richard Paulick zurückgreift. Die Netzstruktur der sogenannten Nachhallgalerie besteht aus glasfaserverstärkter Phosphat-Keramik (CBPC), die in die gewünschte Form gegossen wurde, alle Brandschutzanforderungen erfüllt und selbsttragend ist – Neuland für die Architekten von HG Merz und die Ingenieure von Knippers Helbig. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege sei ein Weiterbauen auf diese Weise möglich gewesen, so Projektleiter Schütter. Denn normalerweise muss jede neue Schicht eines Denkmals klar erkennbar sein. „Der Erfolg ist, dass man jetzt in den Saal hineingeht und nicht merkt, dass wir Veränderungen vorgenommen haben“, sagt Schütter.

Saniert ist auch der 1955 angelegte, 115 Meter lange unterirdische Verbindungsbau zwischen Operngebäude, Intendanz und dem neuen Probenzentrum. Mit einer Raumhöhe von 6,5 Metern ermöglicht er jetzt Kulissen im aufgebauten Zustand von der Probe- zur Hauptbühne zu transportieren. Vorher mussten diese über den Bebelplatz getragen werden. Dazu kommen zahlreiche für den Zuschauer unsichtbare Baumaßnahmen wie die Abdichtung der tief im Grundwasser stehenden Unterbühne und die Erneuerung des Tragwerks des Bühnenturms. Voll elektronisch kann dieser nun bis zu 140 Tonnen Gewicht tragen und Bühnenbilder in Sekundenschnelle auf die 500 Quadratmeter große Hauptbühne hieven.

Bereits in Besitz genommen haben Chor, Orchester, Ballett und Ensemble das sanierte Probenzentrum mit Intendanz. Orchester-, Chor- und großer Probensaal, der so groß wie die Hauptbühne ist, sind Raum-im-Raum-Konstruktionen, die akustisch komplett von der Umgebung entkoppelt sind. In diesem Gebäudeteil sind auch die Büros von Intendant Jürgen Flimm und Generalmusikdirektor Daniel Barenboim untergebracht. Verschwunden ist hingegen Barenboims Dirigentenzimmer in der Oper, das einst der Stasi als Abhörraum diente.

Kritiker wenden ein, die Oper hätte trotz schöner Hülle nichts mehr mit dem friderizianischen Bau von einst zu tun, die Raumwirkung des Bebelplatzes und des Forum Fridericianum sei verloren – und mit dem Umbau eine Chance vertan. Barenboim schwärmt unterdessen von der Akustik im neuen Haus. „Ich bin erstaunt, wie hervorragend der Klang geworden ist“, sagte er nach mehreren Orchesterproben. Zudem hätten die neuen Klangverhältnisse auch Vorteile für die Sänger, die sich nun nicht mit ihrer Stimme über das Orchester im Graben hinwegsetzen müssten.

Während drinnen die Handwerker letzte Hand anlegen, laufen die Proben für das Eröffnungskonzert am 3. Oktober: „Szenen aus Goethes Faust“ von Robert Schumann. Nach weiteren Vorstellungen in der Eröffnungswoche unter dem Titel „Präludium“ schließt die Staatsoper nochmals, um zum 275. Geburtstag Anfang Dezember mit „Hänsel und Gretel“ das erste vollständige Stück zu zeigen. Warum? Weil noch längst nicht alles fertig ist: Steine auf der Freitreppe und Teppiche in den Treppenhäusern fehlen, Heizkörper müssen verkleidet werden. Unfertige Eröffnungen, meint Projektleiter Schütter, haben an der Staatsoper Tradition, schließlich hätte Knobelsdorff einst im Rohbau eröffnet. Viel wichtiger für die kommenden zwei Monate sei, das Repertoire an die neuen Gegebenheiten anzupassen. „Alle Stücke müssen einmal komplett aufgebaut und Technik, Ausleuchtung und Kulissen angepasst werden“, erklärt Schütter.

Bevor es im neuen Haus losgeht, lädt die Staatsoper am 30. September, 17 Uhr zu einem Open-Air-Konzert auf den Bebelplatz. Unter Leitung von Daniel Barenboim lässt die Staatskapelle Berlin Beethovens „Ode an die Freude“ erklingen, der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird die Fassade vom Ulmer Lichtkünstler Andreas Hauslaib mit einer Videoprojektion in Szene gesetzt. Wer keine Karten fürs „Präludium“ bekommen hat, kann trotzdem dabei sein: Alle Veranstaltungen der Eröffnungswoche werden aus dem Saal live auf den Bebelplatz übertragen.

Fotos: Gordon Welters, Marcus Ebener

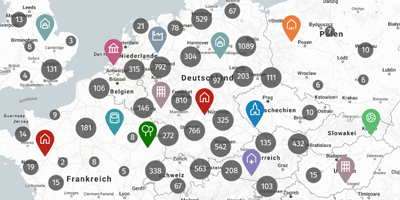

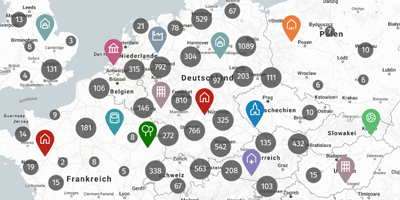

Dieses Objekt & Umgebung auf BauNetz-Maps anzeigen:

...geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern ausschließlich die ihrer jeweiligen Verfasserinnen und Verfasser.

5

Kirsti Rix Forsman | 09.12.2017 17:09 UhrAkustik

Ich sass gestern im wunderschönen Haus bei der Premiere von "Hänsel und Gretel" auf dem 2. Rang rechts, Reihe 3 Platz 2 und habe mich gewundert. Die Sänger waren sehr gut, aber streckenweise unangenehm laut und schrill. Hoffentlich lag es nicht an der Akustik, sondern an einer - vielleicht wegen der "Riesen-Köpfe" - elektronischen Verstärkung?